焚き火を楽しむには薪が必要ですが、できればなるべく安く入手したいもの。

そこで今回は、次の内容をお伝えします。

さらに、必要な薪の量や、入手した薪の使い方もわかりやすく解説しますので、キャンプで焚き火を楽しむ際の参考としてください。

WAQでは、薪入れとしても使える便利なトラッシュボックスを販売しています。

内側は防水性の高いPVC加工を施しておりお手入れがかんたんです。取手がついているので持ち運びも楽にできます。

ご興味のある方は、ぜひこの機会にWAQ公式ストアをご覧ください。

\ 送料無料でお届け /

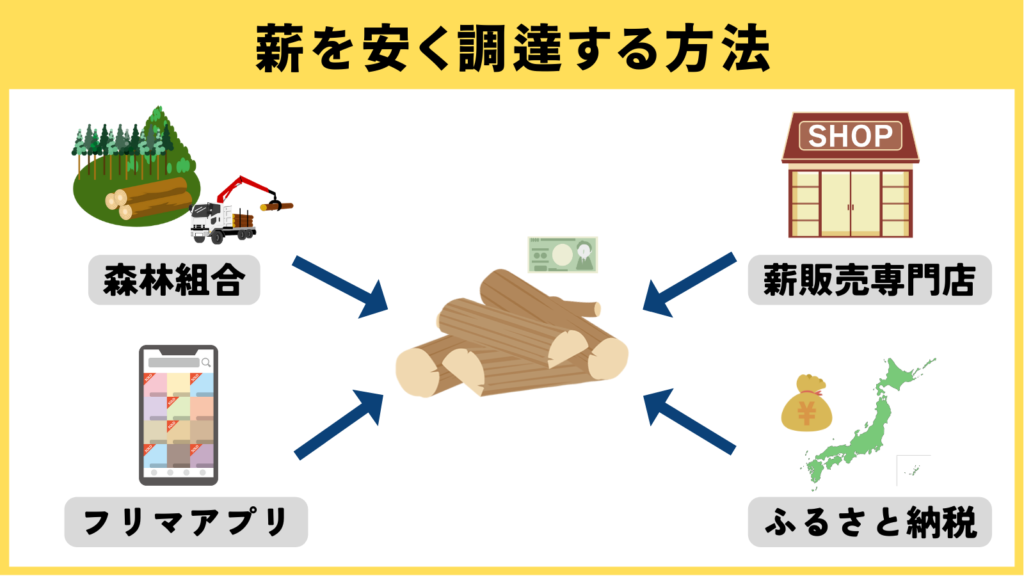

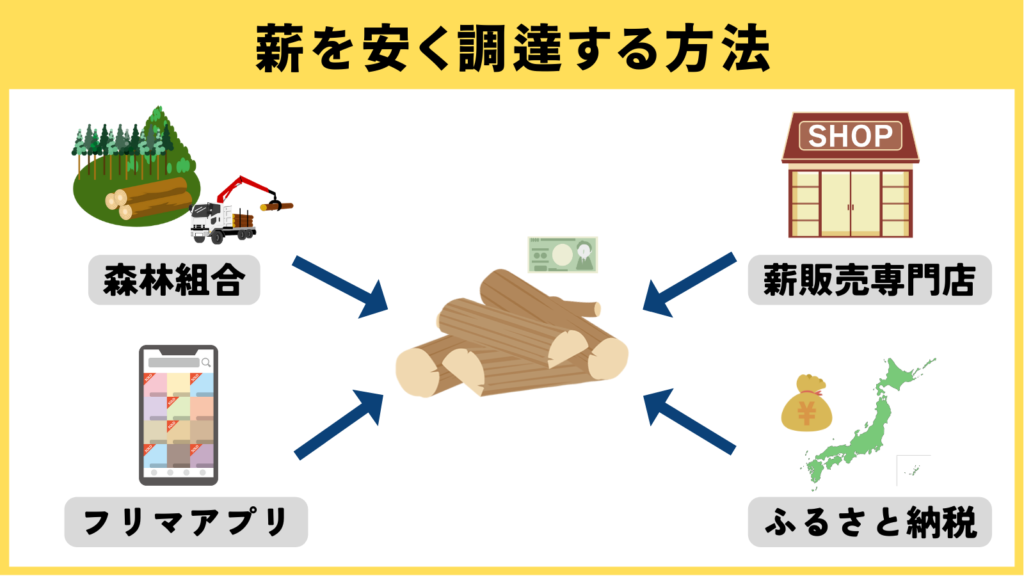

薪はどこで買うのが安い?おすすめの調達方法4選

薪を安く手にいれたいときは、次の4つの調達方法があります。

- 方法1 森林組合

- 方法2 薪販売専門店

- 方法3 フリマアプリ

- 方法4 ふるさと納税

意外と知られていない調達方法もありますが、うまく活用することで普通に購入するよりもコストを下げることができます。それでは、一つずつくわしく見ていきましょう。

方法1 森林組合

森林が多い地方には、森林所有者が集まって森林の保全や林業にかかわる事業を行う「森林組合」という組織を作っている場合があります。

この森林組合では、切り倒した原木の販売や、薪に加工したものを市場価格よりはるかに格安で販売している場合もありますので、チェックしておいて損はありません。

仮に直接薪の販売は行っていなくても、組合がおろしている薪を安く買える店舗を紹介してもらえたりする場合もあります。

近くに森林組合がある方は、一度問い合わせてみると良いですよ。

方法2 薪販売専門店

寒い地方では、薪ストーブや暖炉用の薪を扱う専門店や、灯油などの燃料を取り扱う燃料店などがある場合もあります。

そうした店舗は、実際に寒さをしのぐ「生活燃料」としての薪販売を行っているため、販売価格も安めなのが特徴です。

また、広葉樹・針葉樹でも複数の種類を揃えているなど、ラインナップが豊富なこともあります。

方法3 フリマアプリ

メルカリやラクマのようなフリマアプリでも、薪は頻繁に出品されます。

とくに、地元の個人取引アプリ「ジモティー」には、無料または格安で譲りますという情報がたくさん載っています。

こまめにチェックすると、掘り出し物に出会えるかもしれませんよ。

方法4 ふるさと納税

安く手に入る際のちょっとした裏技的な調達方法が、ふるさと納税の利用です。

ふるさと納税とは、特定の自治体に寄付金として納税をする代わりに、寄付金の約3割分の返戻金がもらえるという国で定められた制度のことをいいます。

返礼品に焚き火用の薪を設定している自治体は全国にたくさんありますので、納税をしたついでに返戻金として薪をもらうことができます。

この制度を利用すれば、実質持ち出しがなし(手数料などを除く)で薪を手に入れることができますので、一度詳しく調べてみるのもおすすめです。

薪を無料で手に入れる方法4選

薪の調達にはお金が必要です。しかし、「燃やしてしまう薪に高いお金を払っていられない」というのは、多くのキャンパーにとっての本音ではないでしょうか?

そこでここからは、薪を無料で手に入れられる可能性のある方法を紹介します。ただし、それぞれの方法には、それなりのリスクや注意点もありますのでご注意ください。

方法1 キャンプ地で拾う

森林型のキャンプ場などでは、周囲に落ちている枯れ枝を拾うという方法で、薪を無料で手に入れることができます。

ただし、自然保護の観点から「薪拾いを禁止しているキャンプ地」もあります。薪を拾う前には、必ず事前に管理人などに確認するようにしましょう。

また、拾った薪が濡れていたり、生木だったりすると、煙ばかりでてうまく火がつかない場合もあります。

拾った薪をそのまま使う際には注意してください。

なお、生えている木の枝を折るのは、自然保護の観点でも、自然の恩恵をあずかるキャンパーのマナーの点でも絶対にやってはいけない行為です。

なお、キャンプ場の中には、「燃やしてはいけない有毒な樹木」が生えている可能性があります。中毒症状を引き起こす危険性もあるため、落ちている薪を利用する場合は注意しなければいけません。

下の記事では、有毒な樹木について、画像付きで紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。

>>焚き火で燃やしてはいけない木とは?身近に潜む2種類の危険な樹木も紹介

方法2 大工さんに廃材をもらう

知り合いに大工さんがいる場合は、声をかけて廃材をもらう方法もあります。

建築であまった木材を処理するには、産業廃棄物処理のお金がかかるので、無料でもらってくれる人がいれば、お互いにwin-winとなる可能性もあります。

ただし、建築用の廃材は、防腐・防水処理剤や接着剤などの薬品がついている場合もあります。薬品のついた木材を燃やすと、有毒ガスを発する可能性もありますので、使用には十分注意しましょう。

方法3 林業現場で声をかける

地方にでかけたときなどに、木材の伐採現場や林業現場などで丸太を積み上げている場所を見かけたら、譲ってもらえないかを聞いてみるのもありです。

仮にその場で譲ってもらえなかったとしても、安く手に入る場所を教えてもらえる可能性もあるので、一度聞いてみて損はないでしょう。

ただし、こうした場所に置いてある木材は、基本的に生木の丸太です。トラックなどの運搬手段と、適当なサイズに切ったあとに乾燥させていく場所が必要なので、ハードルは高めです。

方法4 自治体の伐採樹木情報をチェックする

自治体によっては、伐採した樹木処理のために「伐採樹木情報」という、無料配布の日程を公開している場合もあります。

こうした情報をこまめにチェックしておけば、大量の薪を無料で手にいれることもできるでしょう。

ただし、こちらも先にお伝えした林業現場と同様、生木の丸太であることがほとんどです。

実際に手に入れた丸太を薪として利用するには、割ったり乾燥させたりなど、さまざまな手間をかけなければなりません。

なお入手した薪は、地面の水分を吸わないように、できるだけ地べたに置かないように保管しなければいけません。WAQでは、湿気を防ぐための薪バックとしても使える「WAQ Trash Box」を販売しています。

本体には「ペグホール」と「ポール固定用ループ」がついているので、地面にしっかり固定できて、転倒する心配もいりません。

薪が余ったときも、このまま持ち帰れて、車内を木くずで汚さずに済みます。

ご興味のある方は、ぜひこの機会にWAQ公式ストアをご覧ください!

\ 送料無料でお届け /

一般的な薪の入手方法4選

キャンプ用の薪は、さまざまな場所で売っています。ここで紹介する入手方法は、あらかじめカットされていたり乾燥されていたりと、使いやすい薪であることが多いです。

ここでは、誰でも手に入れやすい、調達ハードルの低いおすすめの購入先をご紹介します。

- 方法1 キャンプ場

- 方法2 キャンプ用品店

- 方法3 ホームセンター

- 方法4 通信販売

方法1 キャンプ場

もっとも効率的で手軽な調達方法は、行った先のキャンプ場で購入することです。

キャンプ場受付の際に購入すれば、わざわざ自宅から持っていく必要もなく、その日使う分の薪が手に入ります。

手軽に手に入り運搬の必要もないので、徒歩やツーリングキャンプの場合は、現地調達が最適です。

ただし、どのキャンプ場でも薪を販売しているとは限らず、薪を取り扱っているキャンプ場でも、数量限定の場合も少なくありません。欲しい種類の薪が売り切れている、といった事態も考えられるので注意が必要です。

また、キャンプ場によって価格の差が大きいので、現地で調達したい場合は、あらかじめ電話やホームページなどで確認してください。

方法2 キャンプ用品店

キャンプ用品の専門店でも、焚き火用の薪を購入できます。

専門店だけあって、広葉樹・針葉樹・焚付用の細割り薪など、さまざまな種類を用意している場合もあります。価格も安定しているので、キャンプ前に立ち寄れる専門店があったら、一度のぞいてみるのもよいでしょう。

方法3 ホームセンター

最近はキャンプ用品コーナーを常設しているホームセンターも多く、バーベキュー用の木炭などと一緒に、薪も取り扱う店舗が増えてきました。

価格もキャンプ用品専門店と同程度の水準なので、近所にホームセンターがある場合は、一度立ち寄ってみるのもおすすめです。

方法4 通信販売

Amazonや楽天市場などの大手販売サイトでも、薪を取り扱っています。

ただし、実店舗で購入するよりも選択肢が広く、値段や質の差が激しいというのはメリットにもデメリットにもなるでしょう。また、通信販売で購入する場合は送料がかかることも多く、ある程度まとまった量を購入したほうが安くあがります。

焚き火用の薪の種類

キャンプの焚き火で利用される薪は、樹木の種類別に大きく分けて「広葉樹」と「針葉樹」があります。それぞれの特徴を理解することで、より効率的に焚き火を楽しめます。ぜひ覚えておいてください。

長く燃える「広葉樹」

葉が人の手のひらのように大きく広がっている樹木は、「広葉樹」と呼ばれています。

広葉樹の特徴は、燃焼時間が長く強い熱量が得られることです。

その反面、火付はあまりよくなく、火力の調整も比較的難しいです。

調理のために手っ取り早く焚き火をしたいという時より、じっくりと暖を取りながらのんびり楽しみたい時に向いています。

代表的な広葉樹は、次のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 楢(ナラ) | ・火持ちがよく火力が高い ・薪ストーブなどの燃料に向いている ・灰の量も少なく、焚き火用の薪として使いやすい |

| 椚(クヌギ) | ・堅く重量がある火が長時間持つ ・価格は薪の中では高い部類に入る ・真冬に火を絶やしたくない時に向いている |

| 樫(カシ) | ・堅く重量感がある ・薪の王様とも呼ばれるだけあり、ポピュラーで使いやすい ・火力&火持ち共に申し分なく、煙の量も少ない ・薪割りは少し大変 |

| 欅(ケヤキ) | ・堅く目が詰まっており、火持ちが良い ・お香を焚いたような独特の香りがするので、リッチな気分になれる ・非常に硬く薪割りには慣れが必要 ・初心者には不向き |

| 桜(サクラ) | ・ナラやカシと比べると、火持ちは多少劣る ・燃えると独特の甘い香りがする。燻製用チップとしてもよく利用される ・焚き火で肉を焼いたり、燻製香をつけて料理としたいときなどにおすすめ |

火付けがかんたんな「針葉樹」

葉の形が針のようにとがり、木自体も比較的細いのが「針葉樹」の特徴です。

針葉樹は火付きがよいため、焚き火用の薪としては非常に使いやすいといった特徴を持っています。

さらに、樹脂が多く含まれているため、よく燃えます。火力も調整しやすく、調理用の熱源として使うには最適です。

また、広葉樹に比べて木の密度が比較的低いため、薪割りもしやすく、初心者向けといえるでしょう。

ただし、すぐに燃え尽きてしまうため、頻繁に薪をくべなければいけないのはデメリットです。

代表的な針葉樹は次のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 杉(スギ) | ・火付きがよく火力も強い ・やわらかく割りやすい ・価格も安めなので、初心者におすすめ ・水分を多く含んでいるため、使用時には焚き火の周囲に置いて乾かす工夫がいる |

| 松(マツ) | ・油分がたくさんあり、多くの場合皮が着いているため非常に火付きがよい ・火力も強く調理に向いている ・ススが出やすいので取り扱いに注意 |

| 檜(ヒノキ) | ・乾燥が早く火付きがよいので扱いやすい ・燃焼効率が良い ・火持ちはいまいちなので、のんびりと焚き火を楽しむには少々不向き |

焚き火をする目的やどのように楽しみたいかで使い分けてみると、焚き火の面白さをより一層追求できますよ。

焚き火用薪の選び方・必要な量・種類【シチュエーション別】

焚き火では、用途や使用方法によって、燃焼時間の違う広葉樹と針葉樹を使い分けることが理想です。

「薪の種類」「必要な量」を、シチュエーション別にまとめたものがこちら。

| ソロキャンプ | グループキャンプ (4人想定) | |

|---|---|---|

| 調理なし | ・広葉樹メイン ・1kg/1時間 | ・広葉樹メイン ・2kg/1時間 |

| 調理あり | ・針葉樹メイン ・2kg/1時間 | ・針葉樹メイン ・3kg/調理時間 (火力確保に2kg/1時間&広葉樹もあると◎) |

多くの場合、1時間で1kgの薪を用意するのが基本です。とはいえ、使い方によって大きく変わりますので、ご自身のキャンプスタイルにもっとも近いシチュエーションを参考としてください。

ソロキャンプで「焚き火のみ」を楽しむ場合

ソロキャンプで、「調理はガスコンロなどを使う」「焚き火は単体でじっくりと楽しむ」場合には、広葉樹の薪を利用するのがおすすめです。

「焚き火台に2~3本の薪を並べて、火力が弱まってきたら1本ずつくべていく」というスタイルだと、1時間に1kgあれば十分足りるでしょう。

「楽しむ時間×1kg」の量を用意すれば問題ありません。

風の強い日や、厳冬期でとにかく焚き火で積極的に暖を取りたいような日であれば、心持ち多めの薪を用意しておくとよいでしょう。

ソロキャンプで「調理+焚き火」を行う場合

ソロキャンプで、「焚き火を楽しみつつ、焚き火調理もしたい」場合は、火力調整が容易な針葉樹がおすすめです。

調理に必要な火力を得るためには、1時間に2kgほどの薪が必要となるでしょう。

可能であれば、以下のように針葉樹と広葉樹を使い分けると、コスト面に配慮しつつ効率的に焚き火が楽しめます。

- 調理のときは「調理に要する時間×2kgの針葉樹」を使う

- 調理以外は「楽しむ時間×1kgの広葉樹」を使う

複数人のキャンプで「焚き火のみ」を楽しむ場合

友達同士やファミリーなどのグループキャンプの場合でも、「調理はコンロなどを使う」「焚き火のみをじっくり楽しみたい」なら、広葉樹の薪がおすすめです。

複数人のキャンプとなれば、焚き火台も大きいサイズを使うことが多く、盛大な炎を楽しみたくなるかと思います。

この場合であれば、「1時間あたり約2kg」の量を用意しておくことをおすすめします。

複数人のキャンプで「調理+焚き火」を行う場合

グループキャンプやファミリーキャンプなどで、バーベキューのように焚き火調理を楽しむ場合には、「調理時間×3kg」の針葉樹を用意するとよいでしょう。

ただし、針葉樹の薪は火持ちが悪いです。調理時以外でも、ある程度の火力を確保したければ、頻繁に薪をくべ続けなければいけません。

できれば「1時間あたり2kg」の広葉樹も同時に用意することをおすすめします。

なお、ダッチオーブンなどでじっくりと煮込み料理などを作りたい場合は、長持ちする火が必要です。

この場合は、針葉樹ではなく広葉樹の薪に変えて、熾火(薪に火が回って炭のようになった状態)をうまく使うようにすることをおすすめします。

参考:使いやすい薪のサイズとは

焚き火用の薪を用意する場合、手持ちの焚き火台のサイズにあう薪を用意するのが正解です。

小型の焚き火台や薪ストーブなら30〜35cm、中・大型なら35〜45cmの薪までは対応可能なことが多いです。

一般的にキャンプ用品店やホームセンターで手に入れられる薪は、30~40cm程度のものが大半です。

キャンプ場などで薪を購入する場合は、それより長いサイズのものも少なくないでしょう。

枠のないオープンスタイルの焚き火台であれば、少々サイズが合わない薪でも使えます。

しかし、薪ストーブのような箱型のものや炭コンロと兼用のもの、ウッドストーブのような小型の焚き火台では、サイズを合わせた薪を用意しなければなりません。

その場合は、適当なサイズに切り分けたり折ったりしてから使うようにしましょう。

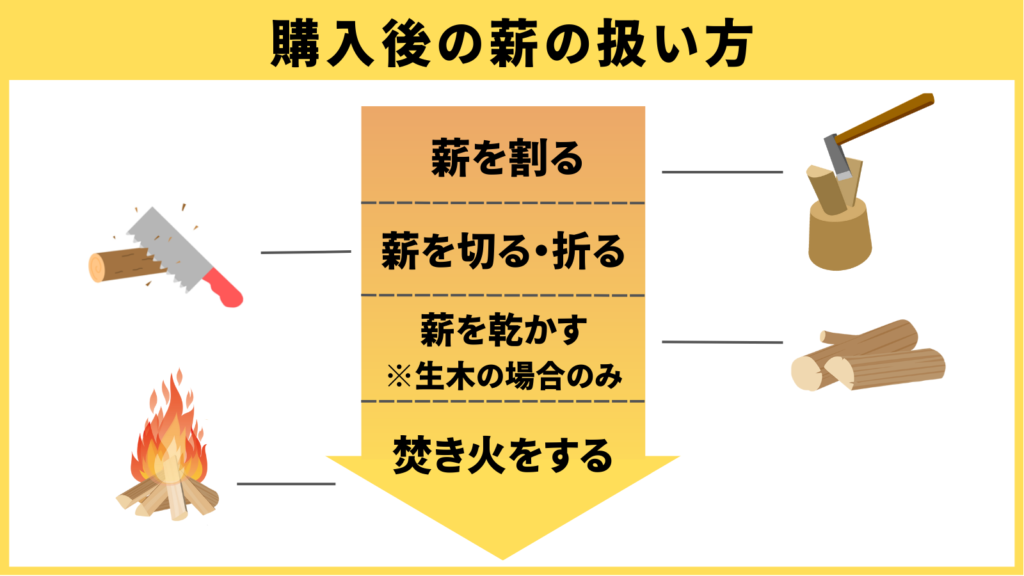

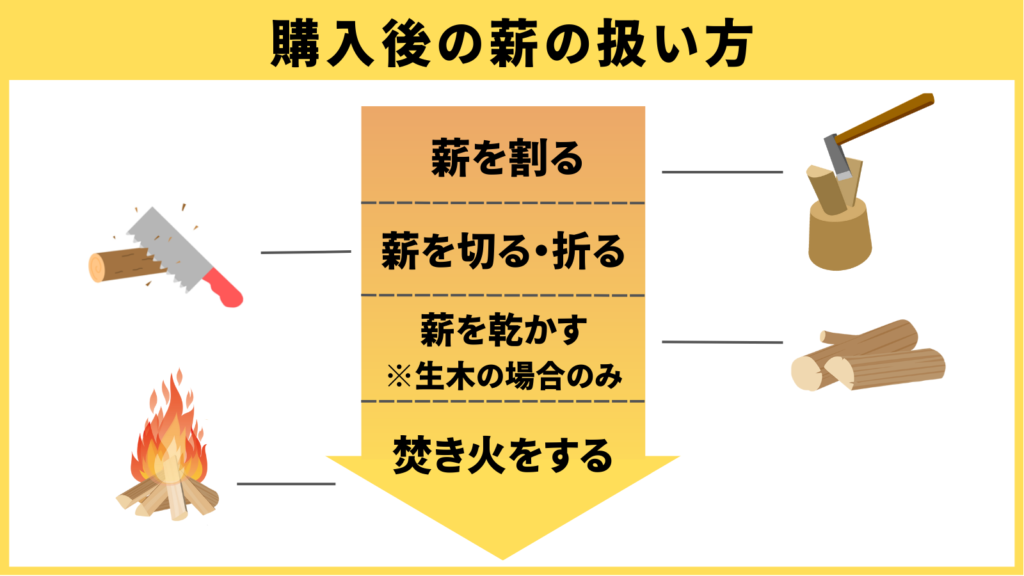

購入した薪の使い方

いろいろな種類がある薪ですが、基本的な使い方は大きく変わりません。ここでは、焚き火をする際の手順に合わせて、薪の扱い方を紹介します。

それぞれの場面であったほうがよいギアについてもご紹介していますので、合わせてご参考としてください。

薪を割る

多くの場合、購入した薪は太めのサイズにしか割られていません。そこで、まずは使用目的に合わせた太さに、薪を割ることが必要となります。

用意する薪の太さは、次の3種類を用意しておけば安心です。

| 焚き付け用 | 最初に火付けをするために使う薪。 直径1~2cm程度の細いものを用意する。 |

| 火の調整用 | 最初の火が起こったら、その火を大きくするためや、調理中に火力を調整するために使う薪。 直径5cm程度の太さのものを用意する。 |

| 焚き火の維持用 | 焚き火を維持し、長い時間火力が持つようにする薪。 直径約10cm程度の太めのものを用意する。 |

一般的な薪の割り方は、「ナイフで割るバトニング」と「手斧を使って割る方法」の2つに分けられます。

バトニング

薪にナイフをあてて、他の薪などの堅いもので叩くことによって薪を割っていく方法を「バトニング」といいます。安全かつ細めの薪も割れるので、初心者におすすめの方法です。

下の記事では、バトニングで薪を割る方法を画像つきで解説しています。はじめて挑戦する方は、ぜひこちらの記事もチェックしてください。

>>【画像解説】初心者向け薪割りの方法や必要なキャンプギア、注意点を解説

手斧で割る

別名をハチェットともいう手斧は、薪割り用のギアとしては非常に優秀です。扱いに多少の慣れは必要となりますが、バトニングでは太刀打ちできない堅い広葉樹の薪なども、比較的容易に割ることができます。

ただし、薪を立てて思い切り振り下ろすと危険です。薪割り台の上に薪を横にして置き、そのサイドに斧の刃先をあて、斧と薪を一緒に振り下ろすようにすると安全です。

薪を切る・折る

手に入れた薪の長さが、手持ちの焚き火台に合わないほど長かった場合は、適当なサイズに切る、または折らなければなりません。薪を切る場合には、折りたたみ式の木工用のこぎりがあると便利でしょう。

また、小型のファイヤーストーブなどに使う小割りの木であれば、背の部分に薪を折る用の小型斧などをうまく使って折ることもできます。

薪を乾かす

一般的な「薪」として販売されている製品を買った場合は問題ありませんが、先述したような林業現場や自治体の伐採配布で手に入れたものなどは、そもそも薪の状態になっていないことがほとんどです。

切り倒しただけの生木は、水分が大量に含まれています。

そのため、火をつけても火力がうまく上がらず、水分が蒸発する際に大量の煙ばかりが発生して、うまく焚き火ができません。

丸太として手に入れた木を薪にするには、1~2年かけて乾燥させる必要があります。

庭やベランダに専用のラックを置いて、そのまま最低でも1年程度は放置しておかなければならないため、都会のマンション暮らしの場合などは、生木から薪を作るのは難しいでしょう。

一方、市販の薪ではこのような手間はかかりません。キャンプ初心者が焚き火用の薪を手に入れるには、少々のお金を払ってでもショップやキャンプ場で購入することをおすすめします。

焚き火をする

適切なサイズの薪が用意できたら、いよいよ焚き火をします。

このとき、薪が地面の水分を吸わないように、できるだけ地べたに置かないように注意しましょう。

とくに雨の日や少し湿った薪を使う場合などは、焚き火の火が燃え移らない程度の近さに薪を並べておくと、焚き火から発する熱で次に使う薪を乾かすことができて便利です。

薪の保管には次のようなギアがあると便利です。キャンプサイトもスタイリッシュな雰囲気になりますよ。

| 薪バッグ | 丈夫で大きめの帆布製トートバッグや、大きめの缶を薪専用のバッグとして用意しておけば、運搬の際も焚き火中の保管の際も便利に使える |

| 薪ラック | 薪を直接地面に置かないためにも、専用の薪ラックを用意するのがおすすめ |

なお、焚き火をするときは「薪の組み方」にもコツが必要です。

薪の組み方の種類や特徴などについては、下の記事でわかりやすく紹介しているので、あわせてご覧になってみてください。

>>焚き火の薪の組み方4選|木の種類や必要量の目安、注意点も紹介

焚き火の後始末の手順について、画像付きでわかりやすく解説しています。後始末をするときのNG行為や、後始末に役立つアイテムも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

>>【画像付き】焚き火の後始末の手順をわかりやすく解説!役立つ5つのアイテムも紹介

薪の調達や扱い方をマスターして焚き火を楽しもう

薪を安く手に入れられる方法はいろいろありますが、どれも一長一短で初心者にはハードルの高いものも少なくはありません。初心者キャンパーが焚き火用の薪を手に入れるなら、キャンプ場やお店で買うのが無難な選択でしょう。

また、焚き火はキャンプの醍醐味でもありますが、大きな火を扱うため危険と背中合わせの楽しみでもあります。

危険なものを扱っているという自覚を常に持ち続け、薪の特性を理解して安全な焚き火をすることが、ベテランキャンパーへの道ともいえるはずです。

今回の内容をぜひとも参考としていただき、スマートで安全な焚き火を楽しむ、模範的なキャンパーを目指してください。

なお、近年は直火での焚き火を禁止しているキャンプ場が多いため、焚き火台は必須アイテムです。以下の記事では、焚き火台を選ぶときのポイントを解説しているので、あわせてご覧ください。

焚き火では焼き芋作りも楽しめます。焚き火台を使って焼き芋作りをする手順を、画像つきでわかりやすく紹介しているので、参考にしてください。

>>焚き火で焼き芋作り!ねっとり甘くなる作り方やコツ、注意点を紹介